Chegamos avisados de que Assuão era uma das cidades mais solarengas, secas e quentes do Mundo.

O novo dia comprovava-o.

Em breve, seríamos tostados por um sol tórrido e por bem mais que 40º.

Tínhamos despertado com a visão fabulosa de um casario multicolor e garrido como que encalhado no meio do rio.

A vista pitoresca revelou-se-nos sobre a alvorada e impingiu-se-nos por um bom tempo.

Quando chegou a hora de decidirmos para onde nos queríamos virar primeiro na grande Assuão, a ilha Elefantina – antigo quartel-general militar e religioso do poderoso reino de Abu – de que fazia parte, revelou-se prioritária.

Subimos a escada de portaló do navio, demos umas dezenas de passos e voltamos a descer uma outra que conduzia a um pequeno pontão coberto.

Dali, partiam as balsas que atravessavam um dos dois braços do Nilo, ambos criados pelo destino que almejávamos, a umas poucas dezenas de metros.

Situada pouco a norte da primeira das Cataratas do Nilo – são várias, neste seu trecho – a ilha Elefantina abrigou o assentamento mais antigo de Assuão.

Casario multicolor das pequenas povoações tradicionais da ilha Elefantina, Siou e Koti.

Foi conhecida como Abu, um termo que significava tanto elefante como marfim em antigo egípcio e que, como o actual, traduzia a importância que ilha então tinha no comércio de marfim.

Por volta de 3000 a.C., recebeu uma fortaleza que marcava a derradeira fronteira meridional dos povos egípcios e acolhia os exércitos que enfrentavam a temida inimiga do sul, a Núbia.

Há três mil anos, os habitantes de Abu adoravam dezenas de divindades sortidas, muitas delas tomadas de empréstimo dos vizinhos do norte.

Os tempos são outros. Vários séculos após a tempestade de areia maometana que percorreu o norte de África, também a maior parte das gentes de Assuão se islamizaram e se vestem e comportam a condizer.

Morador transporta uma bilha de gás. Um burro carrega-os a ambos.

Ainda durante a travessia, um de vários passageiros masculinos de longas barbas e rosto austero comunicou-me: “está numa zona só para as mulheres.

Tem que mudar de lugar.” Acatei a norma, fiz-lhes companhia e, tudo levava a crer, em nome do Islão, vi-me forçado a deixar a Sara sozinha nos instantes de navegação que faltavam.

Já desembarcados na ilha, não tardámos a constatar que éramos os únicos forasteiros a por ali deambular de câmaras fotográficas penduradas no pescoço e que os moradores tanto de Siou como de Koti – assim se chamavam as aldeias – delas fugiam ou se protegiam.

Moradora núbia passa por um solo semi-regado por roupa lavada, em Elefantina.

Deixámo-nos perder nos becos e ruelas sem qualquer receio. Estivéssemos onde fosse na ilha longilínea, bastava-nos percorrer menos de quatrocentos metros para oeste ou para leste e voltávamos às margens.

No extremo sul, algo mais distante, encontraríamos as ruínas milenares de Abu, um complexo de templos erguido em honra do deus cabeça de carneiro Khnum, criador da humanidade e da inundação. Outras cabeças ocupavam lugares distintos.

Crânios de crocodilos do Nilo enfeitam a entrada de uma loja de artesanato da ilha Elefantina.

Nos tempos áureos daquela civilização, os dois conceitos andavam lado a lado já que apenas a subida abrupta das águas do Nilo viabilizava a vida.

Frequentes sacrifícios eram levados a cabo com o fim de condicionar o calendário e volume das cheias.

Mas só os vários nilómetros instalados na ilha Elefantina davam uma indicação fidedigna dos níveis do Nilo, da abundância das colheitas e dos impostos reais que lhes estavam associados.

Casario multicolor das pequenas povoações tradicionais da ilha Elefantina, Siou e Koti.

Ao invés da velha cidade templo de Abu, a que a imposição do Cristianismo pela integração desta zona no Império Romano retirou sentido no séc. IV d.C., Siou e Koti, estavam bem vivas.

Nas suas artérias exíguas, mulheres conversavam, cuidavam das crianças.

E escondiam as faces ou vociferavam – por norma de forma maternal e carinhosa, à boa moda núbia – de cada vez que nos atrevíamos a apontar uma da câmaras na sua direcção.

Moradora anciã da ilha Elefantina protege-se do interesse fotográfico dos visitantes estrangeiros.

Encontrávamo-las quase sempre sentadas sobre bancos de cimento ou adobe, mobiliários de rua providenciais anexados à base das suas casas coloridas que lhes proporcionavam longos momentos de convívio ao ar livre.

Enquanto isso, os homens tratavam de tarefas de manutenção ou dos animais domésticos da família.

Duas jovens mulheres conversam ao fim da tarde, contra uma das muitas fachadas coloridas da Ilha Elefantina.

Chegamos a meio da manhã. O sol recoze Assuão. Da cidade, ainda só tínhamos explorado aquele pequeno reduto rústico. Mas, havia mais, muito mais.

À parte de solarenga, quente e seca, Assuão era a derradeira das grandes cidade egípcias.

Tinha uma população de 1.4 milhões que continuava a aumentar, muito devido ao estatuto de capital administrativa, de centro regional burocrático e universitário.

Não será de agora.

Os antigos documentos que a identificavam como Swenet (antiga palavra egípcia para comércio) narravam-na como a última fronteira egípcia, a guarnição militar preparada para os confrontos militares contra a Núbia mas também como uma cidade mercado próspera na encruzilhada de várias rotas de caravanas.

Nos dias que correm, o souq local é, aliás, um dos mais amplos e exóticos fora do Cairo.

Em tempos antigos, Assuão acolheu ainda inúmeras pedreiras que forneceram a matéria-prima das pirâmides, dos templos, estátuas colossais e obeliscos milenares com que os visitantes do Egipto se continuam a deliciar no Cairo, Alexandria e Nilo acima ou abaixo.

Os Antigos Egípcios orientavam a prioridade da sua vida em função do correr das águas do Nilo. Assim, Swenet era considerada a cidade que abria o reino.

Fallucas sulcam as águas profundas do rio Nilo que, dentro em pouco, para montante, deixarão de ser navegáveis.

Tal como hoje, pouco após a Primeira Catarata, a navegação era possível até ao Delta do Mediterrâneo.

Já para montante, à parte do afunilamento do rio e de inúmeros outros obstáculos geológicos, no final do século XIX, pressionados pelo crescimento descontrolado da população egípcia, os colonos britânicos dotaram o Nilo daquela que, à data, se tornou a maior barragem do mundo.

Mais tarde, seria ainda aberta uma segunda represa seis quilómetros acima, a Barragem Alta.

Actualmente, a mais antiga já só serve de atracção turística.

Não fosse a longa (1960-1980) Nubian Rescue Campaign da UNESCO e de outras instituições e, património milenar sublime da Núbia como o Templo de Isis (na ilha de Philae) e o templo de Abu Simbel teriam sido destruídos para sempre pela subida artificial das águas do Nilo e do lago Nasser.

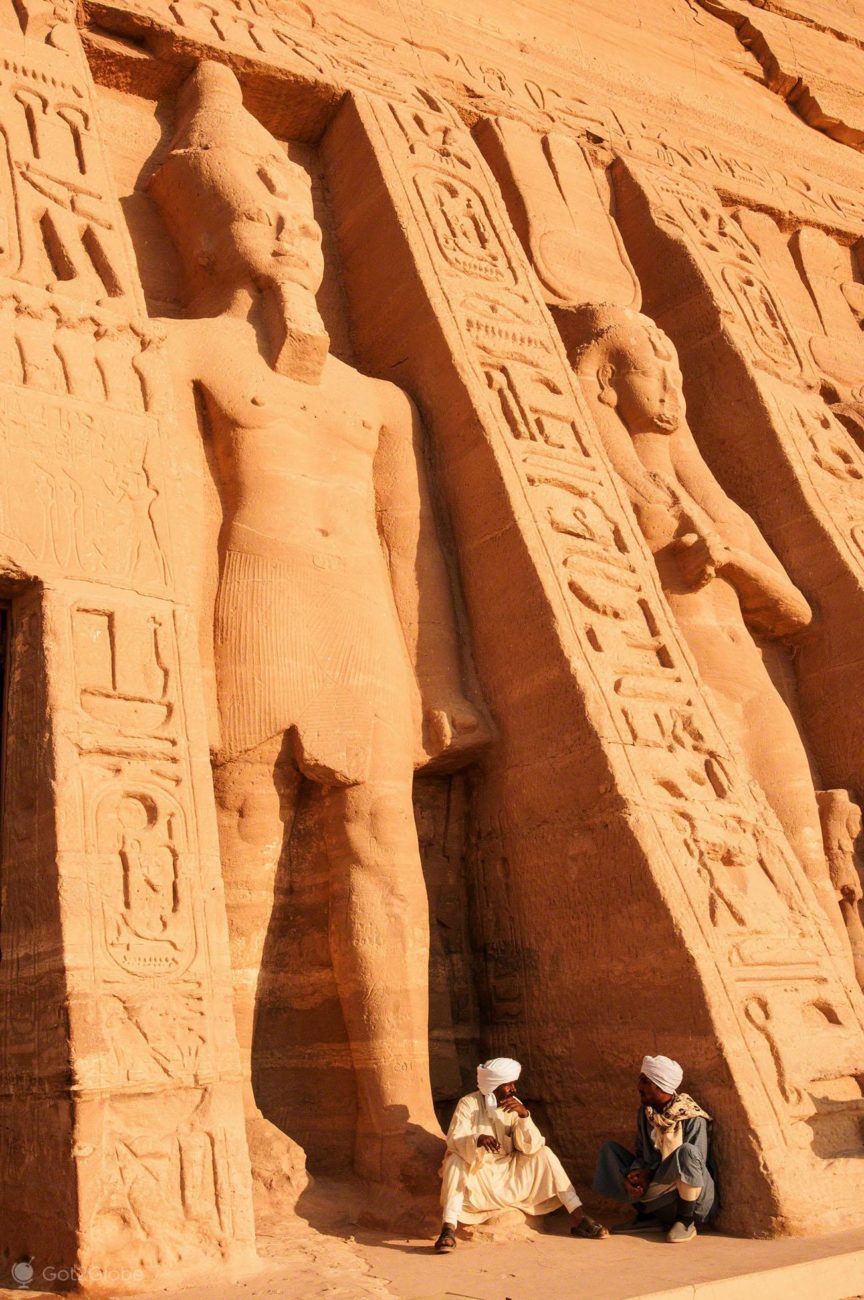

Guardiães do templo de Ramses II conversam na base de uma das enormes estátuas do monumento.

No caso de Abu Simbel, durante quatro anos, uma equipa multidisciplinar e internacional teve que o dividir em 2000 blocos com entre 10 a 40 toneladas.

Voltou a reconstruí-lo no interior de uma montanha a 210 metros da água e 65 metros mais acima.

“Acordem amigos, não se façam de múmias!” grita-nos o guia Edid a querer certificar-se que o seu grupo está todo a pé. São três da manhã. Despertamos com a má disposição de um faraó ludibriado.

Só aos poucos, com o aconchego do pequeno-almoço empacotado, ficamos em condições de partir do cruzeiro ancorado em Assuão para o último dos complexos arqueológicos.

A povoação de Abu Simbel ficava a quase 300 km para sul e a meros 40 km da fronteira com o Sudão, logo, em território que as autoridades egípcias consideravam problemático. Por essa razão, juntamo-nos a uma caravana de jipes que percorre o itinerário a alta velocidade.

Somos os primeiros a chegar. E a ser detectados pelas sentinelas colossais que vigiam o sul a partir do grande templo que Ramsés II dedicou a si próprio e aos deuses Ra-Horakhty, Amun e Ptah.

As quatro estátuas colossais do faraó Ramsés II, em Abu Simbel.

Desafiamo-las, por nossa conta, durante quase vinte minutos. Até que a restante caravana traz a multidão e a hora de anteciparmos a volta a Assuão.

Nessa tarde, o vento sopra sobre o deserto mais cedo que o costume e as fellucas logo invadiram o Nilo com as suas velas em forma de barbatana de tubarão bem esticadas, a sondar por passageiros.

Admiramos a visão encantadora da margem oriental elevada do Nilo e conjecturámos que uma daquelas fellucas nos poderia conduzir a uma vista ainda mais privilegiada sobre Assuão.

Embarcação turística aberta percorre um dos braços do rio Nilo ao longo da ilha Elefantina que o divide.

Cruzámos uma vez mais para a Elefantina. Foi numa doca improvisada da margem de lá da ilha que inaugurámos essa demanda.

O núbio poliglota Mustafá aparece-nos numa jilaba cinzenta, mais que sorridente, obviamente bem com a vida: “Vamos então, navegar?” começa por perguntar-nos, em inglês, apenas para fazer conversa.

O ti

Só tínhamos zarpado há meio minuto quando nos confessa um seu alívio de forma dramatizada mas cómica: “vocês salvaram-me de boa! Sabem que a minha mulher tem que jantar sempre carne. Se não lha levo, morde-me os braços!”

A conversa continua mais divertida que formativa. Entretanto, chegamos à margem ocidental arenosa do Nilo, de onde um enorme grupo de forasteiros acabara de partir a camelo para o deserto.

Nós, mantemos o plano da vista suprema. Apontamos para as alturas do túmulo de Aga Khan III, o 48º Imam, fundador e primeiro presidente da Liga Muçulmana, protector dos direitos dos muçulmanos na Índia.

Dali, com o sol quase a pôr-se, admirámos o fluir do Nilo bifurcado e, de novo, a navegação suave das fellucas, logo, o palmeiral denso e verdejante e, por detrás, o casario disforme e cor-de-deserto de Assuão.

Uma felluca navega pelo Nilo com o casario de Assuão para lá da margem oriental.

À distância, distinguimos ainda o velho Old Cataract Hotel, que se promove com o facto histórico de Agatha Christie lá ter escrito parte do seu famoso romance “Morte no Nilo” e que viria a ser usado como um dos cenários da adaptação cinematográfica com Peter Ustinov e Mia Farrow.

No filme, Simon Doyle assassina a sua esposa e herdeira abastada Linnet Ridgeway com a cumplicidade da amante Jacqueline.

Tudo se passa a bordo do cruzeiro S.S. Karnak numa navegação atribulada ao longo do “sangue do Egipto” que, tendo em conta a sequência das escalas, se provaria de todo impossível no verdadeiro cenário.

O Nilo que admirávamos, esse, não podia ser mais real.

Falluca no rio Nilo ao largo de Assuão e Elefantina.

Vinha das profundezas do lago Victoria e de África.